追尋先輩足跡 傳承光明力量

追尋先輩足跡 傳承光明力量

巍峨的太行山如一道屏障,曾經為中國的抗日戰爭勝利和新中國的成立,做出了不可磨滅的貢獻。坐落于太行山中的美麗鄉村,就是這道屏障里的溫柔港灣,一顆一顆鑲嵌在太行山上,從南到北,綿延著紅色的血液,用幾萬的村民和有限的山地養育了十幾萬的紅軍……如今重走太行山,循著先輩的足跡,為建國七十五周年獻禮,為曾經哺育中國革命的老區人民獻上一份光明大禮!

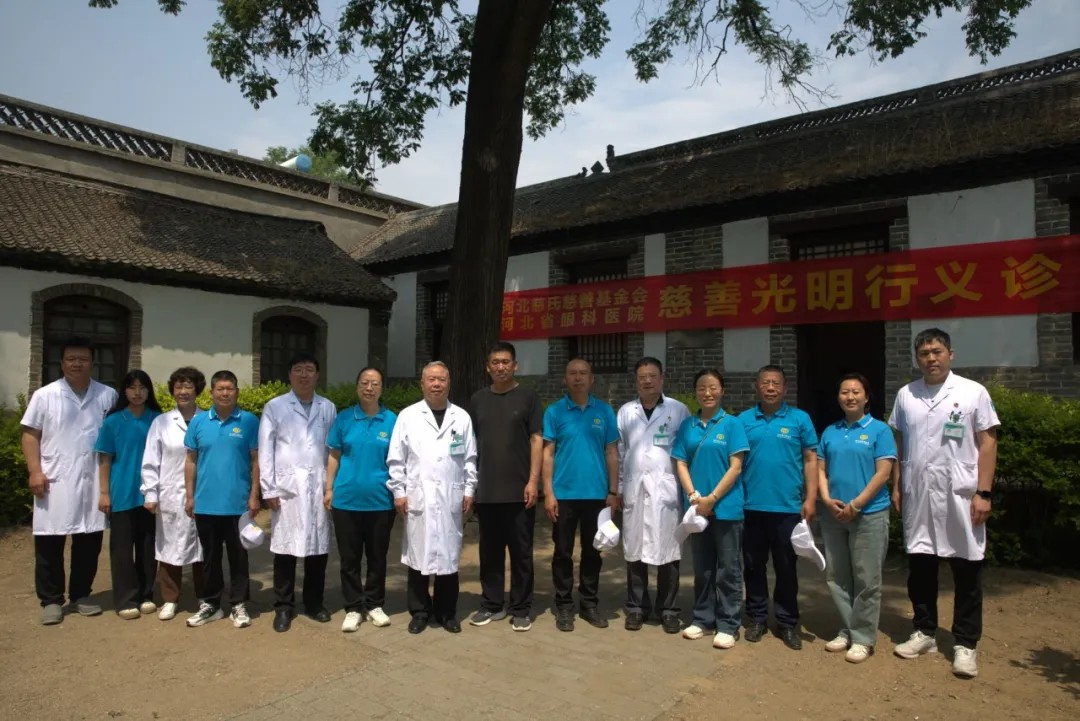

6月6日是全國愛眼日,2024年河北省眼科醫院迎來了120周年的生日,我們偉大的中華人民共和國建國75周年,在這三重驚喜中,河北慈氏慈善基金會在成功舉辦“中加光明行”八年之際,再次啟動“光明行”大型眼科義診活動,這次選擇了一條更加堅實的紅色路線,也加入了老中青三代骨干專家教授團隊,以基金會資金為依托,從邢臺市漿水鎮前南峪村開始,一路向北,經西柏坡,再到晉察冀根據地和家莊村,跨越河北省三市邢臺石家莊保定三市,沿著綿延的太行山,把河北省內最好的眼科診療資源送到老區人民的家中,為眼睛健康保駕護航。

第一站 抗大所在地-前南峪

中國人民抗日軍事政治大學(簡稱“抗大”)總校在漿水鎮一帶辦學,前南峪村是校部所在地。在抗日戰爭艱苦的歲月里,這里曾培育出許多抗日英雄,抗大精神深深地熏染著這片土地。

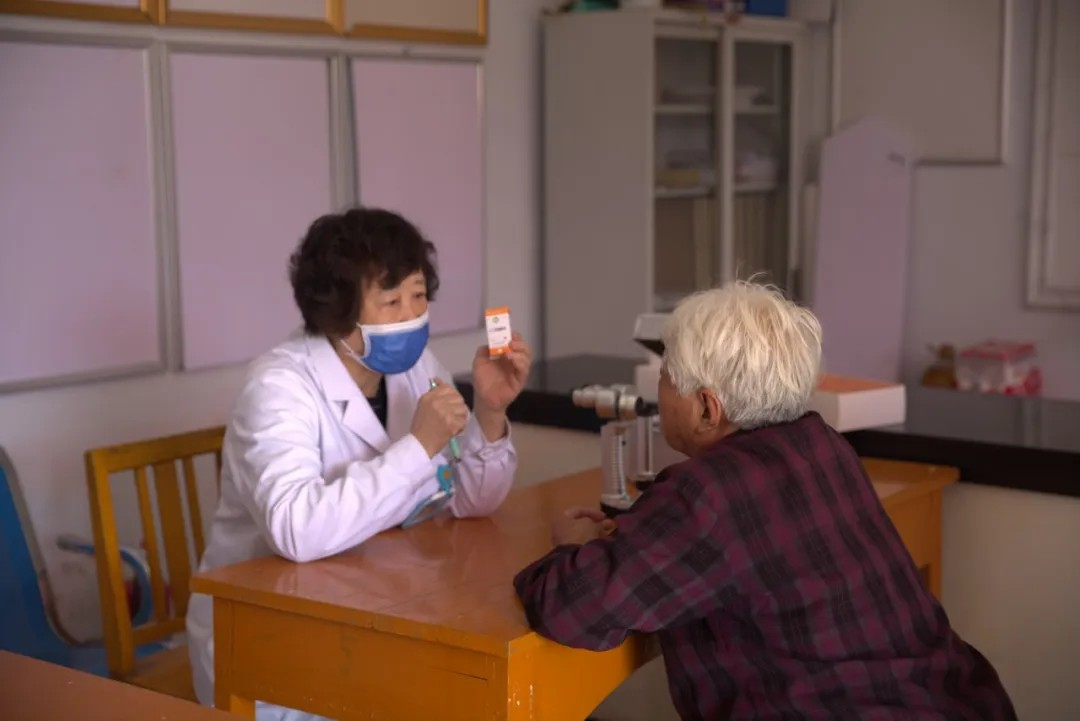

5月8日早上抵達前南峪村,在這里醫務人員給村民進行視力測試、驗光、眼位和眼外觀檢查,解答眼疾相關問題,提出診斷建議及保健指導,并給患有眼疾的村民發放眼藥水,講解保護視力、愛護眼睛和預防眼部疾病的健康常識,提醒村民養成科學用眼、保健養眼的習慣。村民郭俊強表達了對河北慈氏慈善基金會和河北省眼科醫院的感謝。

第二站 紅色平山-綻放最美笑容

平山是全國著名的革命老區,革命圣地西柏坡坐落于此,享有“新中國從這里走來”的美譽。全國抗日戰爭時期,平山是全國第一個敵后根據地一晉察冀邊區的核心地帶,晉察冀黨政軍等首腦機關及中共中央北方分局曾長駐平山。坐落在縣里的大嶺溝村,是一個急需要眼科義診的地方,這里山路十八彎,地處深山區,村莊里年輕人多外出打工,村中都是留守的孤寡老人,鄉親們很難走出大山去就醫,就更難說進行眼科檢查和治療。

5月9日一早,義診醫療隊走進大嶺溝村。眼科醫院的義診專家團隊攜帶了電腦驗光儀、雙目手持裂隙燈、眼底鏡、視鏡盒等眼科醫用器械,為村民進行眼科的專業檢查。同時攜帶了眼藥水發放給老百姓。村民劉樹強說,“我們在大山里出門費勁兒,去眼科醫院有時候還得提前一天入住,排隊掛號也得半天,沒想到今天在家門口就能享受到省眼科醫院專家們的診療,太激動了,我們作為革命老區的人民感謝國家”。

第三站 浸潤白求恩精神,紅色和家莊迎來光明義診

5月10日上午,義診隊員們顧不上休息,馬不停蹄地奔赴位于保定市唐縣的和家莊村。這里是抗日戰爭時期晉察冀軍區司令部所在地,聶榮臻元帥在這里指揮了多場戰役,著名的黃土嶺戰役,擊斃了阿部規秀,都是發生在這里。

而今天義診的大院,就是當年偉大的共產主義戰士白求恩居住的地方,院子里百年國槐繁茂粗壯,為院落和房屋更添清涼和寧和,我們的義診就是在白求恩同志工作和療養的房子內,簡單的儀式介紹后,設備一字排開,在六位眼科專家的各自分工下,眼科義診正式開始,基金會六位工作人員和來自當地的志愿者,負責為村民登記,維持秩序,攙扶老者和患有眼疾病的村民,依次進行檢查和診斷。在經過一上午的緊張有序的集中診療,村民得到了專業的眼科檢查和診斷建議,并發放出適合老人和孩子所用的眼藥水。村民王女士說,我這眼睛經常流眼淚,醫生給我發了3瓶眼藥水,我非常開心。

三天的時空跨越,義診團隊先后為350余位老人、兒童做了眼科檢查。在義診中發現,山區老年人白內障、玻璃體渾濁是高發疾病,發病率達半數以上;干眼癥、結膜炎、黃班變性也較普遍,發病率約占五分之一。山區兒童由于缺少正確的用眼習慣,近視較為高發。根據患者的具體情況,義診團隊免費為患者發放藥品700瓶。

看到老區人民滿意的笑容,聽著大家說著感謝的話語,我們堅信河北慈氏慈善基金會在創始人陳泉州理事長的帶領下,會繼續秉承基金會二十六年如一日的“獻身公益,積德慈悲”的宗旨,持續發揮5A級優秀組織的力量,為河北省慈善事業發展助力,為老區人民謀福利。后期也會繼續推進“光明行”義診活動,將眼科義診送進更多革命老區和偏遠山村,惠及更多村民。